Многолетние сорные растения

Стержнекорневые

Сорные растения данной биогруппы обычно имеют один утолщенный, в виде стержня, корень, углубляющийся прямо в почву. Растения в первый год из семян образуют розетки листьев и формируют стержневой корень. Ежегодно возобновляются из почек, закладывающихся на корневой шейке. Сорняки подразделяются на два подтипа: 1) вегетативное размножение отсутствует всегда (мыльный корень туркестанский, некоторые виды щавеля); 2) вегетативное размножение отсутствует в естественных условиях и проявляется при механическом повреждении.

Второй подтип по реакции корня на повреждения делится на две группы: а) способные давать побеги только в местах повреждения (цикорий обыкновенный, пастернак дикий, василек шероховатый и др.); у одуванчика обыкновенного и хрена побеги образуются и на срезах боковых корней; б) способные давать побеги из любой его части (щавель курчавый и домашний, синеголовник полевой, вьюнок шерстистый, ноннея темная, свербига восточная и др.).

Отрезки корней приживаются у щавеля домашнего и курчавого, окопника лекарственного, свербиги восточной, цикория обыкновенного, подорожника ланцетолистного и других с корневой шейкой и без нее; у щавеля кислого и люцерны посевной — только с корневой шейкой.

У одних стержневой корень сохраняется всю жизнь (свербига восточная), у других с возрастом отмирает и замещается боковыми придаточными корнями. Длина и толщина корня хотя отчасти и зависят от внешних условий, но все же являются биологической особенностью вида. На сильно переувлажненных местах стержневой корень может принимать горизонтальное положение. Корневая шейка у одних видов находится на уровне поверхности почвы, у других втягивается в почву до глубины 20 см (горец растопыренный), что предохраняет ее от вымерзания и повреждения. У занесенного к нам американского сорняка лаконоса корневая шейка разрастается до 25 см в диаметре. По периферии ее закладываются несколько почек, дающих начало кустам. Вследствие отягощения нередко верхняя часть корня расщепляется на части (партикулы), каждая из которых образуетсвои придаточные корни и становится самостоятельным растением (щавель конский и др.). У одуванчика обыкновенного, чистотела большого и других корни партикулируют на глубине 10—25 см. При покрытии корневой шейки почвой или илом на ней образуются прямые или косозалегающие корневища, которые часто разрастаются в толщину, могут быть одно- и многоглавыми и дают начало стеблям.

Стержнекорневые растения распространены повсеместно, но преимущественно в засушливых условиях юга на целинных землях. На пахотных землях сохраняются только те, корни которых образуют побеги при повреждениях.

Василек шероховатый — Centaurea scabiosa L. — многолетник высотой до 130 см с грубым деревянистым стеблем и деревянистым корнем толщиной до 3—4 см. Отрастает при подрезке корня, приживаются части корня; корень нередко разделяется на части. Растет на лугах, по кустарникам, залежам и в посевах многолетних трав.

Гармала — Peganum harmala L. — многолетник семейства парнолистниковых. Стебли высотой до 50 см, чаще всего образуют большие кусты из десятков стеблей. Цветки желтые. Одно раскустившееся растение образует до 120 тыс. семян, хорошо прорастающих после охлаждения. Корень скручивается, изгибается, толщиной до 10 см, живет до 40 лет, покрыт несколькими слоями черной коры, легко слущивающейся; при подрезке дает побеги.

Широко распространен на Юго-Востоке, юге Украины и в республиках Средней Азии по выгонам, степям, возле населенных пунктов и в посевах на богаре. Скотом не поедается из-за неприятного запаха.

Одуванчик обыкновенный — Taraxacum officinale Wigg.

многолетник с розеткой листьев без стеблей и с цветочными стрелками. Цветки желтые, язычковые; одно растение дает до 7 тыс. семянок, хорошо прорастающих на свету после созревания. Корень стержневой, длиной до 50 см, часто на рыхлой почве ветвится. При подрезке в Московской области в середине мая отросло 6,6%, в начале июня —33%, в конце июня — 66% и в июле— 100%. Приживаются отрезки корня. После окончания плодоношения, в середине июня, все надземные части растения отмирают, корень впадает в летний покой, линяет и нередко партикулирует. Массовый, широко и повсеместно распространенный сорняк парков, садов, приусадебных территорий, окраин дорог, изредка встречается в посевах многолетних трав.

Цикорий обыкновенный — Cichorium inthybus L. (рис. 12) — многолетник семейства сложноцветных. Стебель высотой до 120 см, ветвится и несет красивые голубые цветки, раскрытые при ясной погоде в первой половине дня. Корень углубляется в почву до 1,5м, в молодом возрасте рыхлый, на срезе белого цвета и выделяет млечный сок, содержит 23% углеводов. При подрезке корни дают побеги; приживаются части корня. Корень линяет и часто партикулирует. Растет по залежам, садам, паркам, возле дорог и канав, изредка на полях в посевах многолетних трав.

Щавель курчавый — Rumex crispus L. — многолетник семейства гречишных с прямым, бороздчатым стеблем, ветвящимся, толстым (2,5 см), красноватым, деревенеющим, высотой до 1,5 м. Одно растение дает до 7 тыс. семян, сохраняющихся живыми в почве 6— 7 лет, а в воде — до 44 месяцев. При подрезке корня образуются побеги; приживаются части корня. Часто партикулирует у корневой шейки. Корни содержат дубильные вещества. Растет по сорным местам, берегам рек и ручьев, на сырых лугах, в садах, около заборов и по ягодникам.

Клубневые

Клубни, как органы вегетативного размножения, образуются у основания стеблей (ячмень луковичный, тимофеевка луговая), на корневищах (у хвоща полевого, сыти круглоц, чины клубненосной и др.) и на столонах— одногодичных подземных стеблях (мята полевая и австрийская, чистец болотный, топинамбур, лютик остроплодный и др.). Клубни могут быть округлыми, продолговатыми и состоять из отдельных члеников.

Мята полевая — Mentha arvensis L. — многолетник семейства губоцветны с четырехгранным ветвящимся стеблем высотой до 60 см. Цветки голубовато-лиловые, с сильным запахом. Клубни округло-четырехгранные, бело-желтые, иногда фиолетовые, состоят из отдельных члеников (сегментов) длиной до 2—4 см, внутри выполненные. Возле соединений сегментов на каждом из них имеется по две почки. Клубни часто ветвятся и залегают на глубине до 10—15 см. Одно хорошо разросшееся растение образует 85 клубней первого порядка, 136 второго (боковые) и 8 третьего (боковые на боковых) порядка с общим весом 115 г. Клубни весьма хрупкие, легко разламываются на отдельные сегменты, каждый из которых способен дать новое растение. При обнажении клубни быстро увядают и убиваются морозами. Распространена повсеместно по низким местам полей, засоряет все посевы.

Биология мяты австрийской и чистеца болотного схожа с биологией мяты полевой, и поэтому описание их не приводим.

Луковичные

Луковица, как орган вегетативного размножения, состоит из сильно укороченного плоского стебля, называемого донцем, и сидящих на нем утолщенных чешуи с запасными питательными веществами. В центре луковицы находится верхушечная почка, из которой развиваются листья и цветочная стрелка. В пазухах чешуи образуются луковички — детки, и от донца отходят питающие корни. Когда чешуи отмирают, луковички-детки освобождаются, разносятся при обработке почвы и дают новые растения. У ряда растений в условиях юга луковички образуются на соцветиях (мятлик луковичный, чеснок, лук, кардамин и др.) и их называют живородящими (горец живородящий и др.). У некоторых растений луковички формируются на столонах (седмичник европейский).

Лук круглый — Allium rotundum L. — многолетник семейства лилейных с розеткой линейных листьев и цветочной стрелкой высотой до 80 см, оканчивающейся шаровидным соцветием. Растет почти повсеместно в центральных и южных областях европейской части СССР в садах, на полях, лугах и по сорным местам. При поедании коровами придает горький привкус молоку.

Сорняки со стелющимися стеблями

У ряда сорняков имеются ползучие, стелющиеся, лазящие и лежачие стебли, служащие для вегетативного размножения. Такие растения чаще всего растут на влажных и затененных местах. У одних сорняков ползучие многолетние стебли густо усажены листьями, хорошо укореняются по узлам, части стеблей приживаются, и о них говорят, что размножаются плетями (ястребинка волосистая, будра плющевидная, луговой чай, вероника лекарственная, клевер ползучий и др.).

У земляники лесной, лапчатки гусиной, лапчатки ползучей, лютика ползучего ползучие стебли однолетние. Они укореняются по узлам и образуют розетки листьев, становящиеся самостоятельными растениями при осеняем отмирании стебля.

Стелющиеся стебли живучки ползучей укореняются и образуют розетку на концах; у ежевики сизой и костяники осенью концы стеблей заглубляются в почву, утолщаются, укореняются и в следующем году дают начало новому растению.

Будра плющевидная — Glechoma hederacea L. — многолетник семейства губоцветных. Многолетние ветвящиеся и укореняющиеся стебли густо усажены черешковыми листьями, несут ярко-синие цветки. Сорняк сильно разрастается в садах и огородах нечерноземной зоны.

Лютик ползучий — Ranunculus repens L. (рис. 13) — многолетник семейства лютиковых. Весной из перезимовавшей розетки образуются плодоносящие стебли высотой до 20—30 см с ярко-желтыми цветками. Наряду с ними формируются ползучие однолетние, укореняющиеся по узлам стебли. На местах укоренения образуются розетки, хорошо зимующие и дающие начало новым растениям. При подрезке листьев у розетки на уровне поверхности почвы появляются розетки-детки. Розетки не погибают при заделке в почву осенней отвальной вспашкой.

Корневищные

Корневищами называются подземнорастущие стебли, служащие для вегетативного размножения и возобновления ряда многолетних сорных растений. В молодом возрасте они имеют зачаточные листья, сидящие при узлах и прикрывающие пазушные почки. С возрастом листья отмирают, обнажая почки. Вследствие тургора и наличия механической ткани корневища злаковых сорняков обладают упругостью и могут пронизывать на пути роста клубни картофеля. В корневищах откладываются запасные питательные вещества, которыми питаются прорастающие почки.

Корневища отдельных видов сорняков различаются по внешнему виду, глубине залегания и особенностям роста. По расположению в почве и особенностям роста они делятся на два подтипа. У первого корневища наращиваются горизонтально в длину одной верхушечной почкой и известны под названием моноподиальных корневищ. Из пазушных почек на них образуются вертикально растущие корневища, дающие начало надземным листьям и стеблям. Такое строение корневищ у остреца, хвоща полевого, папоротника орляка, осоки песчаной и др.

У второго подтипа корневища сильно ветвятся, залегают в почве, растут в разных направлениях многими верхушками и называются симподиальными. Концы их выходят на поверхность, сильно укореняются и дают начало новым растениям. Симподиальные корневища имеются у таких сорняков, как пырей ползучий, гумай, свинорой, тростник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, полевичка белая, вейник наземный, горец земноводный, паспалюм двурядный и др.

Глубина залегания корневищ — видовая особенность для каждого сорняка. Все корневища быстро размножаются; весной нормально прорастает только небольшая часть почек на них, а остальные являются как бы запасным резервом. Корневища гумая живут два года, пырея ползучего — 12—13 месяцев; горизонтальные корневища остреца — до 20 лет, а вертикальные — четыре года.

Гумай, свинорой, паспалюм двурядный, императа цилиндрическая, острец, как теплолюбивые сорняки, распространены в южной зоне страны, а пырей ползучий, мать-и-мачеха, хвощ полевой — в центральной и северной зоне; тростник обыкновенный растет повсеместно.

чки на корневищах не имеют периода покоя и при разрезке корневищ на части дружно прорастают. Отрезки молодых корневищ лучше приживаются, чем отрезки старых, но зато они менее устойчивы к высушиванию и морозам. Семенное размножение у большинства корневищных сорняков сильно подавлено.

Пырей ползучий — Agropyrum repens P. В. — многолетний корневищный, широко распространенный сорняк (рис. 14). Образует большие куртины, а иногда и сплошь засоряет значительные площади полей вследствие растаскивания корневищ орудиями обработки почвы. Образует массу листьев и стеблей высотой до 60—70 см, оканчивающихся соцветием — колосом. Растет на всех почвах и почвенных разностях, засоряет все посевы, особенно изреженные яровые колосовидные хлеба и пропашные культуры. Как светолюбивое растение, не выносит затенение озимыми хлебами. На пахотных землях размножается в основном корневищами. Семенное размножение на рыхлых почвах подавлено усиленным развитием корневищ.

Пырей ползучий — один из наиболее злостных сорняков. Общая длина корневищ на легких почвах достигает 1500 км, а по весу сухой массы — до 2—3 т на 1 га. Основная масса корневищ залегает на глубине до 10— 15 см, а на легких почвах — до 20 см.

чки на корневищах хорошо прорастают при обработке почвы в любое время года. Чем мельче отрезки (части) корневищ, образующихся при обработке почвы, тем полнее прорастают на них почки. Отрезки с одной почкой даже при длине 5 см приживаются полностью и дают начало новым растениям. На отрезках с двумя и тремя почками прорастает около 58% почек, с четырьмя почками — 44% и с пятью — 38% по отношению к общему количеству почек на них. Двукратное дискование почвы дисковыми боронами с хорошо отточенными дисками дает до 50— 60% отрезков корневищ пырея длиной от 1 до 10 см и до 80% длиной от 1 до 15 см. Чем глубже заделываются отрезки в почву, тем больше требуется времени для отрастания из них побегов («шилец») на поверхности почвы. Непроросшие почки на длинных отрезках сохраняются не дольше одного года и прорастают при повреждении побега из проросшей почки. Целые корневища живут 12—13 месяцев и отмирают после образования от них молодых корневищ.

Острец — Aneurolepidium ramosum Nevski — корневищный многолетний сорняк. Развитое растение имеет одно горизонтально растущее корневище, от которого образуются такие же боковые корневища, залегающие на глубине 18—22 см. Из почек на горизонтальных корневищах вырастают вертикальные корневища. Каждое из них в первый год образует на поверхности почвы только листья, на второй год — плодоносящий стебель, на третий год — одни листья и на четвертый год отмирает. Питающие корни от узлов горизонтальных корневищ отходят пучками вниз, а отвертикальных — в горизонтальном направлении.

Отрезки горизонтальных корневищ хорошо приживаются, а вертикальных — плохо. Распространен острец в южных степных и полупустынных условиях.

Свинорой — Cynodon dactilon Pers. — корневищный сорняк южных районов страны (рис. 15). Стебли коленчато-приподнимающиеся, длиной 40—60 см, оканчиваются пальчатым соцветием из 3—8 колосковых веточек. Основная масса корневищ на рыхлой почве залегает в слое 0—10 см (около 40%), а в плотной — около. 80%. Ежегодно количество корневищ в среднем увеличивается в 25 раз, а часть старых отмирает. На одном гектаре образуется до 85 км (по длине) корневищ с 2,3 млн. почек на них. Общий вес сырых корневищ достигает 15 т. Весной прорастает до 15% почек на корневищах, а за весь вегетационный период около 35%; при разрезке корневищ на части прорастает до 90% почек. При летней мелкой обработке почвы свинорой отрастает на 10— 15-й день, а при глубокой — на 25—30-й день.

Гумай — Andropogon halepensis Pers. — многолетний корневищный сорняк самых южных районов страны. Образует мощные кусты с массой листьев и стеблей высотой до 1,5—2 м, редко 3—3,5 м. Часто образует, сплошные заросли на больших, достаточно влажных площадях. Засоряет посевы хлопчатника, кенафа, огороды, сады и берега оросителей. Корневища гумая членистые, толстые, молодые белого, старые темно-желтого цвета, твердые, одревесневшие, достигают в длину 70—90 см, ветвящиеся. Основная масса их залегает в почве на глубине 20—25 см; отдельные корневища могут заглубляться до 80 см. Гумай хорошо размножается частями корневищ любой длины с одной или несколькими почками.

Тростник обыкновенный — Phragmites sommunis L.— многолетний корневищный злак с высотой стеблей до 2—3 м и широкими линейно-ланцетными листьями. Корневища членистые, соломенно-желтые, крепкие на разрыв, внутри полые, толщиной до 1—3 см и длиной до нескольких метров; залегают в почве несколькими ярусами на глубине от 20 до 250 см. Распространен по всей территории нашей страны. Основная масса корневищ залегает в слое до 40—60 см; более глубокое залегание часто связано с засыпанием и заилением и последующим вертикальным (ортотропным) ростом побегов.

Ведущий фактор в формировании подземных органов тростника — увлажнение почвы. При недостатке влаги в почве корневища сохраняют жизнеспособность в течение ряда лет, с медленным уменьшением мощности. Нередко на площади 1 кв. м общая длина корневищ достигает 27,5 м с 810 почками на них. Часто корневища сорняка залегают в почве несколькими ярусами. Основная масса отрастает после вспашки с глубины 20—40 см; приживаемость отрезков корневищ невысокая — около 30%. По данным Л. И. Красовского, подземные органы тростника в условиях Новосибирской области нередко осенью составляют 85—90% всей биомассы.

Кроме подземнорасположенных, тростник образует надземностелющиеся и укореняющиеся плети-корневища. При поедании животными верхних частей стебля побеги формируются из оставшихся узлов, а при погребении надземных вертикальных стеблей из узлов появляются корневища, способные при отделении от материнского растения существовать как отдельные особи. Вследствие вегетативного размножения тростник образует куртины, которые быстро разрастаются во все стороны.

Корнеотпрысковые

У некоторых многолетних сорных растений на корнях образуются придаточные почки, из которых развиваются корневые отпрыски (побеги). Такие растения получили название корнеотпрысковых. Сорняки этого биологического типа отличаются трудностью их искоренения. По особенностям строения и вегетативного размножения биотип корнеотпрысковых сорняков можно подразделить на два подтипа.

- I. Подтип кардарии крупковой. От основного вертикального корня, углубляющегося отвесно на несколько метров, отходят ярусами боковые горизонтальные корни размножения, которые, утолщаясь на некотором расстоянии, делают изгиб вниз, заглубляются концами в почву и становятся дополнительными корнями (рис. 16). От них, в свою очередь, образуются такие же боковые корни размножения и так далее. На утолщенном изгибе закладываются почки, дающие корневые отпрыски. К этому подтипу относятся такие злостные сорняки, как бодяк полевой, вьюнок полевой, додарция восточная, кирказон обыкновенный, льнянка обыкновенная, молочай лозный, молокан татарский, гулявник волжский и др.

- II. Подтип гонолобуса гладкого (Honolobus levis Michx.). Боковые корни размножения отходят от вертикального корня в горизонтальном направлении; концы их не заглубляются вертикально в почву (рис. 16). Почки возобновления закладываются на них без всякой системы; из почек образуются розетки листьев и побеги. Так размножаются амброзия многолетняя, бузинник многолетний, верблюжья колючка седеющая, иван-чай, молочай кипарисовый и др.

Механическое повреждение корней корнеотпрысковых сорняков не только не угнетает их, но, наоборот, как бы стимулирует еще более обильное побегообразование. Именно пахотная почва с ее обработками и частыми подрезками корней служили средой, в которой сложились, закрепились и постоянно совершенствуются биологические особенности корнеотпрысковых; сорных растений. Доказательством этого является то, что при забрасывании засоренного участка быстро отмирают сначала осот полевой, потом бодяк полевой, дольше всех удерживается вьюнок полевой и особенно горчак ползучий. Само видовое название «полевой» говорит о приуроченности сорняка к жизни на обрабатываемых почвах.

Высокая жизненность корнеотпрысковых сорняков связана с их мощной корневой системой, обеспечивающей возобновление и размножение, а у осота полевого — с очень высокой фотосинтезирующей способностью.

Учеты сорняков в посевах кукурузы показали, что около 80% стеблей бодяка полевого и молокана татарского образуются из подрезанных корней и около 15% — из отрезков корней, тогда как у осота полевого, наоборот, свыше 80% растений формируется из отрезков корней и остальные — из подрезанных корней и семян.

По строению и особенностям приживания отрезков корней все корнеотпрысковые сорные растения можно разделить на две биологические группы.

- Сорняки со сравнительно слабой приживаемостью отрезков корней и вертикальных корневищ при обработке почвы ранней осенью и поздней весной и особенно летом при относительно высокой температуре и пониженной влажности почвы и истощении запасных питательных веществ в корнях. Только при позднеосенней и ранневесенней вспашке, когда почва содержит большое количество влаги, а корни — запасных питательных веществ, отрезки корней при обработке почвы приживаются. К этой группе сорняков относятся бодяк полевой и седой, вьюнок полевой, горчак ползучий, молокан татарский, кардария крупковая, льнянка обыкновенная, щавелек и др,. Из отрезков корня вьюнка полевого образуются побеги с длиной надземной части до 5 см; растения живут до 2 месяцев, а затем отмирают, так как у них не образуются корни.

По нашим данным (опыты в Московской области), при обработке почвы 14 апреля прижилось 50—73% отрезков корней бодяка полевого, а с 4 по 21 мая — только 4—18%. В другом опыте число побегов по отношению к количеству заложенных в почве отрезков составляло: 4 мая—136%, 12 мая — 54%, 2 июня — 47% и 17 июня — 24%. По данным И. Г. Деянова (Ростовская область), приживаемость отрезков корней бодяка полевого равнялась в апреле 100%, в середине мая — 30—40%, в конце мая — первой половине июня — не более 10%. При обработке почвы в апреле и первой половине мая побеги из отрезков плодоносят к концу вегетации, а при более поздней обработке они заметно ниже ростом и не успевают плодоносить. При обработке почвы 16 апреля и 6 мая прижилось соответственно 46 и 10% отрезков корней вьюнка полевого.

У сорных растений этой группы основной вертикальный и концы боковых корней размножения заглубляются в почву на несколько метров — до залегания грунтовых вод. Они образуют побеги при неоднократных подрезках на глубине 20—30 см, а бодяк полевой и особенно горчак ползучий и вьюнок полевой — на глубине до 1 м.

Вертикальный корень вьюнка обладает мощной побегообразующей способностью. При подрезке он образует около 192 побегов с 310 стелющимися или обвивающимися стеблями. По данным Первомайской свекловичной опытно-селекционной станции, после уборки озимых при неоднократных (через каждые 20 дней) подрезках было отмечено следующее отрастание розеток бодяка полевого при исходной засоренности 2591 розетка, или 100%: после первой подрезки — 4564 розетки, или 154%, после второй — 1698, или 65%, после третьей — 769, или 28%, после четвертой — 247, или 9,6 %, и после пятой — 35, или 1,0%. При подрезке на глубине 20—30 см через 60 дней образовалось (в процентах к исходному количеству надземных стеблей) 89—91,%, а с глубины 60 см — только 31%. Однократная неглубокая обработка обычно увеличивает количество отпрысков на поверхности почвы.

Основная масса корней размножения на пахотных почвах залегает на глубине свыше 20—30 см. У большинства сорняков этой группы все растения в очагах (куртинах) связаны друг с другом корнями, и это придает им большую устойчивость при повреждениях надземных частей. Плодоносящие стебли осенью отмирают целиком до соединения с образующим их корнем размножения, залегающим, как было отмечено, на пахотных почвах на глубине 20—30 см. Почки на корнях формируются и зимой в непромерзшем слое. При неблагоприятных условиях бодяк полевой, вьюнок полевой, горчак ползучий и другие впадают в состояние покоя и в таком виде могут находиться несколько лет подряд.

- Сорняки с очень высокой приживаемостью отрезков корней любой длины, вплоть до 0,5 см, при обработке почвы в любое время года. Отрезки корней осота полевого устойчивы к засухе и холоду. В нашем опыте в условиях Московской области при вспашке почвы в сентябре и позже (до промерзания почвы), вывернутые на поверхность и обнаженные от почвы отрезки корней хорошо перезимовали и весной образовали сплошную массу розеток. Основное свойство сорняков этой группы — хрупкость корней, способность легко разламываться при обработке почвы на отдельные части (черенки), каждая из которых дает самостоятельное растение.

К этой группе относится осот полевой. Основная масса корней последнего залегает в пахотном слое на глубине до 20 см, на солонцах и солонцеватых почвах — в слое 0—16 см. Корни толстые, сильно ветвящиеся и образуют массу изгибов. При вспашке плугом с предплужником (без предварительного лущения) во взрыхленном слое было обнаружено отрезков (частей) корня длиной до 5 см 9,3%, длиной 5—10 см — 40,8%, длиной 10— 15 см —27,8%, или сравнительно мелких — около 80%. Предварительное дискование или лущение увеличивает число мелких частей корня. При обработке, почвы до сентября отрезки корней дают розетки и побеги в том же году, а при более поздней обработке — в следующем году или образуют укороченные зачатки побегов, зимующих в почве.. Почки на корнях не имеют периода покоя и прорастают в течение всего вегетационного периода. Корни размножения формируются необычайно быстро: из отрезка корня длиной 10 см на делянке без посева заодно лето образовалось 542 см корней, а отрезок в 5 см при заделке в июне на глубину 5 см к 13 сентября образовал две розетки и корни длиной 235 см. Основная масса корней появляется во второй половине лета, достигая 25 м в длину на площади 1 кв. м.

Приживаемость отрезков корней сорняков обеих групп в сплошных посевах сельскохозяйственных растений значительно ниже, чем на чистых парах. При повторной обработке через 10— 15 дней хорошо уничтожаются приживающиеся из частей корня.

Приведем краткое описание корнеотпрысковых сорняков.

Бодяк полевой — Cirsium arvense Scop, — двудомный (имеются отдельно мужские и женские растения) многолетний корнеотпрысковый сорняк, широко распространенный повсеместно по стране (рис. 17). На крайнем юге в степных районах он замещается бодяком беловойлочным или седым (Cirsium incanum). Стебли высотой 1—1,5 м часто образуют отдельные очаги, а нередко сплошные заросли, в которых часто погибают или сильно снижают урожай все культурные растения. Бодяк полевой выдерживает затенение таких устойчивых культурных растений, как озимая рожь. Отпрыски бодяка на залежах весной выходят на поверхность почвы буквально из-под снега, а на пашне — позднее. Произрастает на полях, в огородах, садах, вдоль дорог и на свежих залежах; — засоряет посевы всех культур.

У бодяка беловойлочного, распространенного в сухих степных условиях, горизонтальных корней размножения образуется мало; основные побеги образуются от вертикальных корней.

Вьюнок полевой, березка — Convolvulus arvensis L. — многолетнее корнеотпрысковое растение с вьющимися или стелющимися по земле стеблями длиной 40— 170 см и крупными белыми цветками (рис. 18). Корневая система, как и у бодяка полевого, но более тонкая; на плотных сухих почвах образует только один вертикальный корень. Засоряет все посевы полевых культур, вызывая их полегание, и затрудняет уборку. Часто сильно обвивает ягодные, чайные и декоративные кустарники. Распространен повсеместно.

Горчак ползучий — Асroptilon repens — многолетнее корнеотпрысковое сорное растение, самое трудноискоренимое (рис. 19). Произрастает в южных областях европейской части страны и в республиках Средней Азии на пахотных полях и степных пастбищах; часто образует сплошные заросли, под которыми или погибают, или сильно снижают урожай культурные растения. Основная масса корней размножения залегает на глубине 10—40 см и обычной вспашкой не уничтожается. Сорняк продвигается на север и уже встречается в Куйбышевской и Запорожской областях. В Херсонской и других южных областях горчак ползучий стал настоящим бедствием пахотных земель. На поливных участках горчак ползучий вегетативно размножается скорее, чем без полива. Ядовит для домашних животных, а выделения корней — для культурных растений.

Молокан татарский — Mulgedium tataricum D. С.— многолетний корнеотпрысковый сорняк со стеблями высотой до 80 см и голубыми цветками, собранными в корзинки. Растение засухо- и солеустойчивое в условиях юго-востока европейской части страны и Казахстана. Очень быстро расселяется и является злостным сорняком полей степной зоны. За два года пять растений молокана заняли площадь в 82 кв. м и распространились в стороны на 5—6 м, дали 2618 розеток при общей длине корней только в пахотном слое до 2656 м и с количеством почек на них 10 629. Горизонтальные корни размножения залегают в слое на глубине 40—60 см, и концы их заглубляются отвесно в почву. Основная масса побегов образуется на горизонтальных корнях размножения.

Осот полевой — Sonchus arvensis L. (рис. 20) — многолетний сорняк семейства сложноцветных; стебли прямые высотой 80— 120 см, вверху несут разветвленное соцветие с желтыми цветками. Стебли и корни на изломе выпускают белый млечный сок. Образует массу семян с летучками. Засоряет все посевы, особенно яровые зерновые и пропашные. Распространен почти повсеместно. Частые обработки пропашных способствуют разламыванию хрупких корней и образованию из них новых растений, нередко до 300 розеток на 1 кв. м. Приживаются во влажной почве и части стебля (рис. 21).

Турнефорция сибирская — Turnefortia sibirica L.— корнеотпрысковый многолетний сорняк с толстыми сочными стеблями высотой до 30 см и с бело-кремовыми мелкими цветками. Все части растения покрыты белыми волосками. Корни утолщенные (до ,3 см), хрупкие, с массой бугорков на поверхности, из которых образуются побеги. Хорошо приживаются отрезки корней. Распространен сорняк в Крыму, на Кавказе, в Казахской ССР и Туркменской ССР на песчаных, глинистых и солонцеватых землях; засоряет овощные и пропашные культуры.

Щавелек, щавель малый — Rumex acetosella L.— многолетний массовый сорняк кислых почв нечерноземной зоны. Часто образует чистые заросли на вымочках озимых и среди погибших посевов клевера. Растение образует густые кустики высотой 15—45 см. Главный и боковые корни сильно извилистые, залегают в почве на глубине до 15 см; отрезки их плохо приживаются.

К этой группе сорняков относятся кардария крупковая, гулявник волжский, карелиния каспийская, кирказон обыкновенный, льнянка обыкновенная, молочай лозный, молочай острый, парнолистник обыкновенный.

- ← Двулетники

- Полупаразитные сорняки →

Источник: collectedpapers.com.ua

Гербициды для борьбы с многолетними сорняками.

Бороться с многолетними сорняками лучше всего с использованием гербицидов. Подходящий гербицид можно подобрать используя таблицу приведенную ниже. Подобранный гербицид дешевле можно купить используя таблицу, приведенную на сайте propestit.ru.

Многолетние сорняки.

Источник: mirpestit.ru

Многолетние сорные растения, ежегодно возобновляясь от перезимовавших подземных органов, могут появляться на полях без, всякой зависимости от возделываемых сельскохозяйственных культур и засоряют посевы всех культур. Среди них нет специализированных сорных растений.

Стержнекорневые многолетние сорняки размножаются в основном семенами, хотя они и способны размножаться вегетативно. Главный корень у некоторых видов таких сорняков проникает в глубь почвы до 2 м. Подрезанный корень или его отрезки образуют вертикальные корни и дают новые побеги. К стержнекорневым сорным растениям относятся короставник полевой (Knautia arvensis), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinalis), полынь горькая и обыкновенная (Artemisia absinthium, A. vulgaris), цикорий обыкновенный (Cichorium inthybus), резеда желтая (Reseda lutea), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), щавель кислый (Rumex acetosa), подорожник ланцетолистный (Plantago Aanceolata) и др. Полынь распространена почти повсеместно, одно растение полыни способно дать до двух миллионов семян. Щавель кислый встречается в посевах многолетних трав, на лугах, а подорожник ланцетолистный — в посевах клевера и люцерны. Цикорий распространен в европейской части СНГ, на Кавказе, в Сибири, Средней Азии. Семена его сохраняют жизнеспособность до 10 лет, а одно растение способно дать до 100 тыс. семян.

Биологические особенности развития этих сорняков затрудняют их произрастание в условиях ежегодной вспашки. Особое значение в борьбе со стержнекорневыми сорными растениями имеет глубокая зяблевая вспашка, подрезание и удаление розеток сорняков, регулярное подкашивание их на лугах, в посевах трав, на обочине полей и дорог.

К мочковатокорневым сорным растениям относятся лютик едкий (Ranunculus acris), подорожник большой (Plantago major), частуха обыкновенная (Alisma plantagoaquatica) и др. Они размножаются исключительно семенами, лишены специальных органов вегетативного размножения. При подрезании корневой шейки растения не отрастают. Лютик произрастает на увлажненных почвах, на лугах. Подорожник большой встречается в посевах многолетних трав, зерновых, на залежах.

Ползучие сорные растения в качестве органов вегетативного размножения имеют стеблевые побеги, стелющиеся по поверхности почвы. К ним относятся будра плющевидная (Glechoma hederacea), лапчатка гусиная (Potentilla anserina), лютик ползучий (Ranunculus repens) и др. У лютика ползучего и лапчатки стеблевые побеги однолетние, а у будры — многолетние. По мере роста стеблевых побегов происходит укоренение их в узлах, где образуются розетки листьев, которые перезимовывают и в следующем году развиваются как самостоятельные растения. Количество стеблевых побегов от одного растения может достигать восьми, а длина каждого побега — до 2 м. Размножение семенами у этих сорняков имеет подчиненное значение. Правильная обработка почвы, лущение жнивья, зяблевая вспашка позволяют успешно вести борьбу с ползучими сорными растениями.

У клубневых сорных растений на корнях или подземных стеблях образуются утолщения, которые после перезимовки могут дать начало развитию нового растения. Эти сорняки способны размножаться и семенами. Клубневыми сорными растениями являются зопник клубненосный (Phlomus tuberosa), клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus), сыть круглая (Cyperus rotundus), чина клубненосная (Lathyrus tuberosus), чистец болотный (Stachys palustris) и др. Чистец болотный встречается на избыточно увлажненных почвах в лесолуговой зоне, сыть круглая — в орошаемых районах Средней Азии и на Кавказе, чина клубненосная распространена в средних и южных районах европейской части СНГ, в Средней Азии, Западной Сибири и на Кавказе.

Луковичные сорные растения размножаются семенами, а также луковичками, образующимися в нижней части стебля у основания материнской луковицы. При обработке почвы луковички отделяются от материнского растения и переносятся на новые места. Осенью луковички прорастают, а после перезимовки образуют стебель, несущий соцветие, на котором развиваются семена. К луковичным относятся лук круглый (Allium rotundum), лук огородный (Allium oleraceum), птицемлечник пиренейский (Ornithogalum pyrenaicum) и др. Эти сорняки встречаются в посевах бобовых, зерновых культур, на лугах. У лука огородного луковички образуются в соцветии и во время уборки зерновых попадают в зерно. Лук ухудшает качество сельскохозяйственных культур, придавая продукции неприятный вкус и запах.

К группе особо вредоносных многолетних сорных растений относятся корнеотпрысковые и корневищные сорняки. В корневых системах этих растений накапливаются большие количества питательных веществ, определяющие высокую жизнестойкость этих растений. Занесенное в новый район сорное растение, заняв там определенный ареал, формирует специфические экотипы для данной почвенно-климатической зоны.

Борьбу с многолетними сорняками необходимо проводить, учитывая главнейшие особенности их биологии, обусловливающие их высокую жизнестойкость. У корнеотпрысковых сорных растений органами вегетативного размножения служит корневая поросль (корневые отпрыски), появляющаяся из почек главного корня или всей корневой системы. Эта поросль дает начало новым растениям, которые в дальнейшем порывают связь с материнским растением и образуют новые корневые отпрыски. Постепенно вокруг одного растения появляется много самостоятельных растений, занимающих довольно большое пространство. При дальнейшем размножении отдельные куртины сливаются и образуют большой засоренный массив. Из корнеотпрысковых наиболее распространенными сорными растениями являются бодяк полевой, или осот розовый (Cirsium arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), горчак ползучий, или розовый (Acroptilon repens), латук, или молокан, татарский (Lactuca tatarica), молочай лозный (Euphorbia virgata) осот полевой, или желтый (Sonchus arvensis), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), щавель малый, или воробьиный (Rumex acetosella) и др.

Большинство из корнеотпрысковых сорняков обладают высокой семенной плодовитостью: одно растение осота дает до 30 тыс. семян, бодяка — до 40 тыс., щавеля малого — до 10 тыс. семян. Плоды осотов имеют летучки и могут переноситься ветром на большие расстояния. Попавшие в почву семена осота, щавеля и других сорняков прорастают сразу, а у горчака, вьюнка значительно медленнее. Семена горчака прорастают с глубины 15 см, бодяка— с 9, молочая — с 12 см, однако лучше всего они прорастают при залегании на глубине 1—2 см. С глубины более 5 см семена большинства корнеотпрысковых растений не прорастают. Жизнеспособность семян в почве сохраняется у вьюнка полевого до 50 лет, бодяка полевого до 20 лет, у других растений до 5 лет.

Вегетативные органы размножения корнеотпрысковых сорняков размещены в почве на разной глубине, имеют неодинаковую, но в общем высокую способность к отрастанию.

Горчак ползучий — один из самых злостных и трудноискоренимых сорняков. Это теплолюбивое, светолюбивое, солевыносливое и очень засухоустойчивое растение, хорошо растет как на рыхлых, так и на уплотненных почвах. Плохо переносит избыточное увлажнение почв. Распространен в южных и юго-восточных районах европейской части СНГ, на Кавказе, в Средней Азии и Казахстане. В увлажненных районах обычно отсутствует, его нет на постоянно хорошо орошаемых полях Средней Азии. Одна из биологических особенностей горчака — способность подземных органов при неблагоприятных условиях переходить в состояние покоя. При сильном иссушении почвы и высокой температуре, когда затухают физиолого-биохимические процессы, рост растений прекращается, надземные органы засыхают, а корни могут в течение пяти суток оставаться жизнеспособными и в благоприятных условиях давать начало новым побегам. Кроме того, при подрезании находящихся в состоянии покоя подземных органов почки возобновления трогаются в рост и дают начало новым побегам. Поэтому интенсивность побегообразования у горчака значительно выше, чем у таких корнеотпрысковых сорняков, как бодяк полевой, вьюнок полевой, латук татарский и осот полевой.

Бодяк полевой, или осот розовый, — очень распространенный, злостный и трудноискоренимый сорняк всех полевых культур и огородов. Если у подземных отрезков вегетативных органов бодяка даже небольшой длины (2,5—3,0 см) есть почки возобновления, то они образуют самостоятельные корни и побеги. Однако наибольшей регенерационной способностью обладают отрезки длиной 15—20 см, которые лучше всего приживаются весной. Осенью и особенно летом, когда в верхнем слое почвы мало влаги и высокая температура, жизнеспособность корней и корневой поросли /понижена. В весенний период лучше всего приживаются отрезки бодяка, расположенные на глубине 5—10 см, а летом и осенью — на глубине 10—15 см. С увеличением глубины залегания подземных вегетативных зачатков, несмотря на высокую влажность почвы, часть их погибает.

Осот полевой, или желтый, — злостный сорняк всех культур — распространен повсеместно. Он более влаголюбив, чем бодяк полевой, поэтому в засушливых условиях юго-востока засорение полей им снижается. Подземные органы, за счет которых происходит вегетативное размножение осота, несколько отличаются от других корнеотпрысковых сорняков. Корни осота очень хрупкие, на одном погонном метре может находиться до 100 придаточных почек. Вегетативное размножение его происходит главным образом за счет утолщенных горизонтальных корней (корней размножения), расположенных на глубине 5—10 см. Подземные органы имеют настолько высокую жизнеспособность, что при благоприятных условиях приживаются отрезки длиной всего 0,5 см. Во влажной почве отрезки длиной 1 см приживаются на 25—30%, длиной 3—5 см — на 90—100%. В сухой почве мелкие отрезки корней приживаются плохо. Повреждение и дробление подземных органов при обработках почвы усиливают побегообразование и развитие молодых корней, что ведет к интенсивному вегетативному размножению сорняка. В связи с тем что осот полевой лучше развивается при хорошей его освещенности и заметно угнетается при затенении, необходимо использовать эту биологическую особенность сорняка в борьбе с ним. На полях, засоренных осотом, следует высевать такие культуры, которые способны затенять и биологически подавлять развитие осота полевого, — озимую рожь, овес, гречиху.

Вьюнок полевой обладает более повышенной засухоустойчивостью, чем осот и бодяк. Отрезки подземных органов вьюнка, образующиеся при обработке почвы, приживаются хуже, чем других корнеотпрысковых сорняков. Однако в условиях достаточного увлажнения, особенно на орошаемых землях, приживаемость отрезков корней даже небольшой длины (всего 3 см) на глубине 20 см довольно высокая, не менее 70%. Образование новых вегетативных органов от отрезков у вьюнка происходит медленнее, чем, например, у бодяка полевого, горчака ползучего. Поэтому основная масса побегов отрастает от почек возобновления на корнях материнского растения, расположенных ниже зоны подрезания.

Молокан (латук) татарский хорошо переносит уплотненные, засоленные, тяжелые по гранулометрическому составу почвы.

В связи с тем что с увеличением глубины залегания корней запасы питательных веществ в них возрастают, борьба с латуком затрудняется и является очень обременительной и трудоемкой. Горизонтальные корни его расположены на глубине 20—50 см. Лучше всего отрастают отрезки корней с глубины 5—10 см при достаточном содержании в почве влаги. При благоприятных условиях способны к укоренению отрезки длиной не меньше 1,5 см, но при наличии даже одной почки.

Корневищные сорные растения представлены большой группой широко распространенных, трудноискоренимых видов, повсеместно засоряющих посевы сельскохозяйственных культур. Органами вегетативного размножения у них служат подземные стебли — корневища. Важными биологическими признаками каждого растения этой группы сорняков являются продолжительность сохранения жизнеспособности корневищ, способность их образовывать почки и новые побеги. Наиболее распространенными злостными корневищными сорными растениями являются пырей ползучий (Agropyrort repens), колосняк ветвистый, или острец (Agropyron ramosum), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), свинорой пальчатый (Cynodon dactilon), сорго алеппское, или гумай (Sorghum halepense), хвощ полевой (Equisetum arvense) и др.

Пырей ползучий — корневищное, светолюбивое, малотребовательное к почвенным условиям растение. У него наименьшая глубина залегания корневищ по сравнению с вышеперечисленными сорняками. До 90% корневищ пырея расположены на глубине до 12 см. В зависимости от условий произрастания могут изменяться жизненный ритм и внешний облик подземных и надземных вегетативных органов пырея. На уплотненных и сухих почвах междоузлия корневищ короткие (1—3 см), на рыхлых и увлажненных с хорошей аэрацией — 5—7 см. Чем длиннее междоузлия, тем большим потенциалом жизнеспособности обладают подземные органы, так как пазушные почки лучше снабжаются питательными веществами. Жизнеспособность корневищ пырея сохраняется 12—13 месяцев. С глубины более 25 см отрезки корневищ не отрастают. Наибольшей способностью приживания обладают те части корневищ, которые имеют узлы кущения. Чем меньше длина отрезков корневищ, тем на меньшей глубине почвы они сохраняют жизнеспособность. Почки на мелких отрезках корневищ прорастают полнее и дружнее, чем на крупных или целых. Поэтому размельчение корневищ усиливает побегообразование, что необходимо учитывать для борьбы с пыреем ползучим.

Колосняк ветвистый, или острец, — очень засухоустойчивое и солеустойчивое растение, он может произрастать и на переувлажненных почвах (двухмесячное затопление почв не вызывает каких-нибудь изменений в травостое этого растения). Колосняк ветвистый — единственное злаковое растение, обладающее неопределенным корневищем, горизонтально расположенным в почве на глубине от 10 до 35 см. Корневища нарастают верхушкой, никогда не выходящей на поверхность почвы. Горизонтальные корневища состоят из междоузлий длиной 1—15 см и узлов с 3—5 придаточными корнями и плотно прижатыми редуцированными листьями в виде удлиненных чешуй. Из пазушных почек, расположенных в узлах корневищ, через каждые 1—2 м отходят боковые горизонтальные, а через 10—15 см — вертикальные корневища. Последние выходят на поверхность почвы и образуют надземные побеги. Вертикальные корневища на глубине 8—12 см закладывают боковые ветви, которые в свою очередь ветвятся, образуя целый пучок (иногда до 30) торчащих стеблей. Горизонтальные корневища способствуют подземному распространению колосняка на новые участки, а вертикальные — формированию и образованию этого сорняка на уже «освоенной» им территории. Регенерационная способность колосняка ветвистого настолько велика, что при сильном засорении в пахотном слое почвы общая длина корневищ может достигать 3000 км. Корневища эти довольно прочные и крепкие, что затрудняет обработку засоренных этим сорняком полей. При неблагоприятных условиях произрастания колосняк ветвистый не образует семян. Под покровом озимой ржи, озимой и яровой пшеницы сорняк плохо развивается и не плодоносит. В отличие от корнеотпрысковых сорняков корни колосняка, несмотря на глубокое их проникновение в почву (более 2 м), не способны отрастать. Возобновление колосняка происходит от корневищ, расположенных в основном на глубине 20—25 см.

Мать-и-мачеха — нетребовательное к почвенным условиям, влаголюбивое растение, характерное для лесотаежной зоны. Корневища ее очень хрупкие. Даже самый маленький отрезок корневища, имеющий хотя бы одну пазушную почку, способен укореняться и воспроизводить новое растение. Для борьбы с мать-и-мачехой используют ее биологические особенности, такие, как плохое развитие в условиях слабого освещения и недостатка влаги в почве.

Свинорой пальчатый — очень теплолюбивое, светолюбивое, засухоустойчивое, галофитное растение. Плохо переносит увлаженные почвы. Основная масса корневищ свинороя расположена неглубоко, но, несмотря на это, растет и развивается летом в иссушенной почве вследствие того, что его корни проникают глубоко в почву и снабжают растение влагой и питательными элементами, что и придает свинорою высокую засухоустойчивость. Наиболее жизнеспособными являются те корневища, которые располагаются на глубине до 20 см. Они потенциально наиболее опасны, так как дают начало новым побегам при вегетативном размножении. Верхушка корневища свинороя напоминает острый клык и пронизывает в почве даже корни других растений. На сильно уплотненных (почвах подземные вегетативные органы расположены неглубоко, и нередко во второй половине лета часть их выходит на поверхность почвы, образуя надземные побеги, достигающие длины 2 м. Верхушка такого побега слегка приподнимается, затем, загибаясь вниз, снова погружается в почву. На рыхлых почвах корневища свинороя могут проникать в почву на глубину 60 см. Жизнеспособность корневища свинороя сохраняют несколько лет, однако наиболее активно они прорастают в 2- и 3-летнем возрасте.

Сорго алеппское или гумай, — глубококорневищное, влаголюбивое, теплолюбивое, требовательное к почвенным условиям сорное растение. На сухих и уплотненных, солонцеватых и солончаковатых почвах оно растет плохо, а на солонцах и солончаках вообще не встречается. По засухоустойчивости гумай уступает свинорою. Развивая мощные надземные и особенно подземные органы, гумай способен заглушать даже посевы подсолнечника, чайные плантации, виноградники. Поражаясь ржавчиной, пыльной головней, а также болезнями бактериального происхождения, особенно в увлажненные годы, гумай способствует поражению ими культурных растений. На корневищах гумая обитают проволочники, личинки майского жука. У сорняка одновременно развиваются горизонтальные (на глубине 5—10 см) и вертикальные (на глубине 20— 40 см) корневища. И те и другие нередко выходят на поверхность почвы и дают начало новым растениям. При расположении глубже 30 см отрезки горизонтальных и вертикальных корневищ не отрастают. Подземные органы гумая чувствительны к зимним морозам и при температуре ниже 15° С вымерзают, особенно те, которые расположены на глубине до 10 см. В жаркую и сухую погоду на солнце корневища гумая погибают в течение пяти дней.

Хвощ полевой — спороносное корневищное сорное растение, произрастающее на увлажненных местах и на кислых почвах. Может размножаться спорами, но в основном размножение его происходит вегетативным способом. Корневища хвоща бывают горизонтальные и вертикальные, из которых образуются спороносные побеги. В узлах корневищ образуются утолщения в виде клубеньков, которые отделяются от корневищ и дают новые побеги. Отрезки корневищ даже длиной всего 1 см способны давать начало развитию новых растений. Жизнеспособность корневищ высокая, отрезки могут отрастать и при залегании их глубже 30 см. Спороносные побеги хвоща дают огромное количество спор, которые легко разносятся ветром и, попадая в почву, прорастают. Хвощ засоряет посевы всех культур в таежно-лесной зоне, но особенно приносит большой вред посевам многолетних трав.

В борьбе с корнеотпрысковыми и корневищными сорными растениями используют приемы, предупреждающие засорение полей, а также направленные на уничтожение вегетативных органов размножения, применяя различные агротехнические и химические средства борьбы с ними.

Источник: agroinf.com

Многолетние сорные растения отличаются от однолетних и двулетних тем, что после плодоношения не отмирают, а продолжают развиваться до наступления морозов. В зимнее время отмирают только стебли, а корни перезимовывают. Весной сорняки вновь отрастают. Плодоносят они в течение многих лет. Размножаются вегетативно и семенами. К этой биологической группе относятся растения многих семейств и видов. Многолетники являются злостными сорняками, так как они трудно искореняются и значительно снижают урожай сельскохозяйственных культур.

Корневищные сорные растения. Сорняки этой группы способны размножаться не только семенами, но и корневищами. Они исключительно широко распространены и сильно угнетают растения, образуя в почве сплетенную сеть корневищ.

Пырей ползучий (Agropyrum repens) относится к семейству злаковых (рис. 24). Широко распространен во всех посевах. Не произрастает только на сильно сухих почвах. Хорошо переносит засуху и не вымерзает при низких температурах. Морозоустойчивость его обусловлена развитием большой массы корневищ и накоплением в них значительных запасов углеводов, которые, как известно, повышают зимостойкость.

Пырей растет не только на минеральных почвах, но и на осушенных торфяниках. Он размножается корневищами и в меньшей степени — семенами. Одно растение дает не более 300 семян, а побегов от корневищ бывает более 100 тыс. При» благоприятных условиях корневища на одном гектаре могут достигнуть в длину нескольких сот километров, причем на корневище длиной один метр может образоваться до 50 жизнеспособных почек, которые дают молодые самостоятельные растения. Основная масса корневищ залегает на глубине 10 см. На почвах плотных она находится несколько мельче, а на легких — глубже (15 см).

Почки пырея не имеют периода покоя, поэтому способны прорастать с момента их образования (с весны до наступления заморозков). Прорастают только почки молодых междоузлий, т. е. корневищ, которые появились в первый год. Старые корневища ежегодно отмирают и разлагаются в почве. Молодые отрастают ежегодно. Одновременно формируется и корневая система их. У растения стебель тонкий (соломина), высотой 80— 100 см, листья линейные, соцветие — рыхлый колос, плод — зерновка.

Пырей своими корневищами препятствует развитию корневой системы культурных растений, выносит из почвы много воды и питательных веществ. Он распространяет ржавчину, способствует размножению проволочника, гессенской мухи и стеблевой совки. На запыреенных полях резко снижается урожай многих сельскохозяйственных культур. Зеленую массу пырея охотно поедают животные.

Хвощ полевой (Equiseium arvense) относится к семейству хвощевых. Распространен в нечерноземной зоне на кислых и увлажненных почвах. На юге встречается только в пониженных местах с близким залеганием грунтовых вод. Хвощ — злостный сорняк лугов и зерновых культур, засоряет и другие посевы. Размножается он спорами и вегетативно от корневищ. Ранней весной появляется спороносный стебель (побег) желто-коричневого цвета. Стебель достигает в высоту 20 см. Он отмирает после созревания спор, а вместо него начинает развиваться бесплодный побег (стебель). Созревшие споры хвоща разносятся ветром на далекие расстояния.

Корневища проникают в почву на глубину 30—100 см и более. От вертикальных корневищ в несколько рядов отходят горизонтальные. Они выводят на поверхность почвы отпрыски, из которых развиваются бесплодные побеги.

Хвощ болотный (Equisetum palustre) распространен на влажных полях и лугах. Ядовит для рогатого скота и лошадей.

Тысячелистник обыкновенный, деревей (Achillea millefolium), семейства сложноцветных. Широко распространен по всему СНГ. Встречается во многих посевах, но сильнее засоряет залежи, канавы и опушки леса. Стебель прямой, шерстистый, слабо ветвистый, высотой до 50 см. Листья ланцетовидные, двоякоперисторассеченные. Цветки расположены в мелких корзинках белого или розового цвета. Семянки очень мелкие, без летучек. Одно растение дает более 25 тыс. семян. Размножается главным образом тонкими ползучими корневищами, залегающими в верхней части гумусового горизонта. Корневища вместе с корнями образуют в почве густые переплетения, что препятствует развитию других растений.

Корневищные сорняки можно уничтожать зяблевой обработкой почвы, включающей лущение стерни дисковыми орудиями и глубокую вспашку, обработку междурядий пропашных культур, применение гербицидов. Участки, засоренные пыреем, после уборки культур сплошного посева лущат в продольном и поперечном направлениях на глубину залегания основной массы корневищ (до 12 см). На осушенных открытыми канавами торфяниках дискование проводят по диагонали. В результате лущения почвы происходит разрезание корневищ сорняков на мелкие отрезки, способные давать побеги при наличии на них почек. После появления всходов (через 14—21 день) проводят глубокую зяблевую вспашку плугами с предплужниками, от которой побеги погибают (происходит удушение ослабленных корневищ).

Ранняя запашка корневищ способствует размножению сорняков, так как они не используют питательные вещества, находящиеся в отрезках, и почки начнут прорастать после вспашки.

При поздней запашке пырея происходит усиленное развитие корневищ и накопление в них питательных веществ, что приводит к укреплению молодого сорняка и образованию новых побегов, т. е. еще большему засорению.

На подзолистых почвах глубина вспашки зависит от мощности гумусового слоя.

Как указывает П. П. Заев, если диски рыхлят почву неглубоко, целесообразно поле вначале пролущить многокорпусными лущильниками на глубину залегания корневищ, а затем его продисковать.

По исследованиям Н. Е. Поляковой, проведенным в Севера — Западном научно-исследовательском институте сельского хозяйства, этот метод борьбы с корневищными сорняками дает сравнительно высокий эффект (табл. 22).

Лущение и зяблевая вспашка значительно очищают почвы от пырея, но полностью его не уничтожают. Следовательно, борьба с пыреем должна быть систематической не только после уборки урожая, но и по возможности в течение всего вегетационного периода во всех полях севооборота.

В. А. Чернышов считает, что борьба с пыреем методом удушения в Северо-Западной зоне возможна только после рано убираемых культур. При позднем лущении отрезки корневищ не прорастают и в меньшей степени погибают после вспашки по сравнению с ранним лущением.

В ряде зарубежных стран для уничтожения пырея применяют роторные рыхлители почвы. Во время их работы специальные ножи вырывают корневища и выбрасывают их из почвы.

Борьба с хвощом проводится методом истощения корневищ обработкой почвы, особенно глубокой вспашкой.

Корнеотпрысковые сорные растения. Сорняки этой группы размножаются семенами и образуют поросль из почек, расположенных на корнях. Они, как и корневищные сорняки, относятся к злостным засорителям посевов культурных растений. В Западной и Северо-Западной зонах широко распространены осот розовый и полевой, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, молочай обыкновенный, льнянка обыкновенная и щавель малый.

Осот розовый, или бодяк (Cirsium arvense), относится к семейству сложноцветных (рис. 25—26). Он способен заглушать все культуры, особенно пропашные. Встречается на огородах, в садах, на осушенных торфяниках, пустырях и опушках леса. Злостный и трудноискоренимый сорняк. Многолетнее растение, размножающееся как семенами, так и подземными органами. Стебель высотой 120 см и более, листья продолговатоланцетные, цветки фиолетовые или лиловые. Растение покрыто колючками. Семена сохраняют жизнеспособность в почве более семи лет. Дружные всходы их появляются при 20—30°. Семена разносятся ветром на далекие расстояния с помощью летучек.

По данным А. И. Мальцева, одно проросшее растение из семени через месяц способно уже размножаться корневой порослью, а в течение четырех месяцев занимает площадь не менее 6 м в диаметре.

У осота розового стержневой корень углубляется в почву до 4—7 м, верхняя часть которого на глубине 15—30 см переходит в стебель. Ниже подземной части стебля от главного корня отходят горизонтально боковые корни, а затем они изгибаются вниз и углубляются.

Почки образуются не только на главном, но и на боковых корнях, особенно на коленообразных изгибах. Из почек вырастает поросль в виде побегов, а потом возникают розетки и плодоносящие стебли. Такой процесс роста и развития бодяка протекает в течение всего вегетационного периода.

Осот полевой, или желтый (Sonchus arvensis), относится к семейству сложноцветных (рис. 27). Распространен повсеместно, реже встречается на юго-востоке. Лучше растет на увлажненных легких и торфяных почвах. Засоряет все яровые посевы, огороды и сады. Стебель прямой, менее жесткий, чем у осота розового, достигает высоты 120 см, при разломе выделяет млечный сок. Листья с сердцевидным основанием, острозубчатые. Цветки желтые, язычковые. Семена темно-бурого или коричневого цвета, способные быстро прорастать после созревания с глубины 1—2см (при 20—25°). Они снабжены летучками и распространяются ветром. Растение может дать до 20 тыс. семян. Размножается семенами и корневой порослью. Корневая система осота желтого расположена значительно ближе к поверхности почвы, чем осота розового. Главный стержневой/ корень углубляется в почву до 50 см. От него отходят на | м и более боковые корни, залегающие на глубине 6—12 см.

Как на главном, так и на боковых корнях расположено очень много почек, из которых развиваются новые побеги. В связи с высокой жизнеспособностью растение образует в верхнем слое почвы густую сеть корней, которые так же, как и осот розовый, угнетают корневую систему культурных растений. Корни осота желтого очень хрупкие и легко отламываются и разрезаются при обработке почвы на мелкие части, способные прорастать при неглубокой заделке. Не образуют всходов только отрезки менее 1,5 см.

Как на главном, так и на боковых корнях расположено очень много почек, из которых развиваются новые побеги. В связи с высокой жизнеспособностью растение образует в верхнем слое почвы густую сеть корней, которые так же, как и осот розовый, угнетают корневую систему культурных растений. Корни осота желтого очень хрупкие и легко отламываются и разрезаются при обработке почвы на мелкие части, способные прорастать при неглубокой заделке. Не образуют всходов только отрезки менее 1,5 см.

Вьюнок полевой, березка (Convolvulus arvensis), принадлежит к семейству вьюнковых (рис. 28). Распространен повсеместно, за исключением севера. Засоряет все зерновые культуры, встречается в посевах и других растений. Стебель вьюнка полевого тонкий, стелющийся или вьющийся, длиной 1 м. Он обвивает культурные растения, способствует их полеганию а это затрудняет уборку хлебов и снижает урожай.

Цветки у растения довольно крупные, бледно-розового цвета, плод — коробочка. Семена с вьющимся стеблем главным образом засоряют зерно, а со стелющимся — почву. Следовательно, вьюнок полевой размножается не только корневой порослью, но и семенами. Они сохраняют в почве всхожесть в течение 3-5 лет.

Главный корень вьюнка проникает в почву до 2 м. Боковые корни образуются на глубине 10—20 см, на изгибах их появляются почки, способные давать поросль. При повреждении или разрезании корня вьюнка еще больше возникает почек и побегов, чем было раньше. Способны прорастать и мелкие отрезки, если они имеют глазки и условия для развития.

Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris) относится к семейству норичниковых (рис. 29). Распространена почти повсеместно как в посевах культурных растений, так и вне их (при дорогах, на сорных местах, в садах). Растение имеет прямой стебель с ланцетными листьями. Соцветие кистеобразное, цветки желтые. Семена плоские с крыловидными придатками, разносятся ветром или обсеменяются на месте.

Главный корень растения с придаточными почками достигает глубины более 1 м, в верхней его части почти горизонтально отходят тонкие боковые корни, которые на изгибах образуют большое количество почек. Их может быть на одном изгибе до 3—4.

Как только почка, появившаяся на изгибе корня, даст стебель, изогнутый вниз, боковой корень разовьется в новый главный корень, за счет которого и происходит питание растения. Небольшие отрезки корня льнянки, как и вьюнка, способны отрастать и давать новые растения.

Корневая система льнянки расположена близко к поверхности почвы, корни тонкие и с небольшим запасом питательных веществ, поэтому бороться с ней значительно легче, чем с осотами.

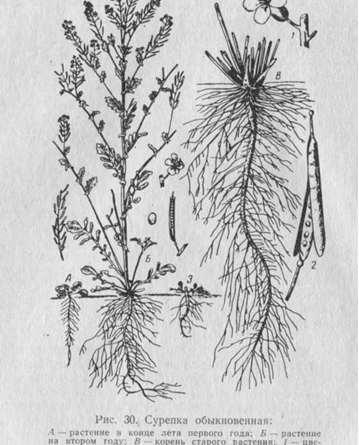

Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris) принадлежит к семейству крестоцветных (рис. 30). Распространена почти повсеместно на минеральных и торфяных почвах. Засоряет главным образом озимые и яровые хлеба, встречается в посевах пропашных культур и клевера и на обработанных с осени полях. Цветки у растения желтые, собраны в кисть. Семена образуются в открывающихся при созревании стручках, имеют круглую форму, темного цвета, дружные всходы дают с глубины 0,5 см. Они могут появляться весной и летом, затем образуют розетку и зимуют. В зимнее время жизнеспособность сохраняют зачаточные листья. После перезимовки вырастают многостебельные цветущие растения.

Сурепка размножается семенами (одно растение дает их более 10 тыс.) и вегетативно.

Щавелек малый (Rumex acetosella) семейства гречишных. Распространен преимущественно в пониженных местах, на осушенных торфяниках, особенно на кислых песчаных почвах. Засоряет клевер, зерновые хлеба и другие посевы. Его семена трудно отделяются от семян белого клевера и тимофеевки. Листья копьевидные, плоды мелкие. Размножается корневой порослью и семенами. Щавелек малый имеет сложную ярусную корневую систему, покрытую огромным количеством почек. Из почки при благоприятных условиях может развиться новое растение.

В борьбе с корнеотпрысковыми сорняками большое значение имеет метод систематического их подрезания (изнурение). После уборки зерновых и других культур сплошного сева немедленно поле лущат лемешными лущильниками на глубину 8—10 см. Второе лущение начинают при появлении побегов на поверхности почвы (через 10—12 дней) на глубину до 12 см. С появлением новых отпрысков (после второго лущения) проводят зяблевую вспашку на глубину 25 см и более. Этим методом можно уничтожить осот розовый. Особенно много его гибнет, когда он подрезается во вторую половину лета. Это связано с тем, что растения на образование надземной массы затрачивает в первую половину лета значительное количество питательных веществ, отложенных в корнях осенью. В результате этого в летнее время в корневой системе остается мало пластических веществ, а поэтому растения значительно ослаблены и погибают при частом их подрезании.

Так как корни осота желтого находятся неглубоко, вести борьбу с ним легче, чем с осотом розовым. Его можно искоренить систематическим подрезанием почвообрабатывающими орудиями, глубокой вспашкой и применением гербицидов.

Стержнекорневые сорняки имеют один главный корень с большим количеством мелких корешков. В эту группу сорняков входят одуванчик обыкновенный, полынь горькая, подорожник ланцетолистный, смолевка (хлопушка), щавель кислый.

Одуванчик обыкновенный (Taraxacum vulgare) семейства сложноцветных. Распространен повсеместно в огородах, садах, на молодых залежах, реже бывает в посевах культурных растений. Размножается семенами и корневой порослью. Семена имеют летучки.

Полынь горькая (Artemisia absinthium) принадлежит к семейству сложноцветных. Широко распространена, особенно в южных районах. Встречается среди посевов, на известковых отложениях и залежах.

Стебель достигает 60—100 см высоты. Растение содержит горькие глюкозиды, эфирное масло (0,5%), в составе которого находится ядовитое вещество туйон, а поэтому скот его на пастбище не поедает. Дает обильное количество мелких семян (до 100 тыс.). Полынь размножается не только семенами, хотя это основное размножение, но и вегетативно.

Подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata) — сорняк семейства подорожниковых. Распространен повсюду. Засоряет клевер, встречается и в других посевах, в огородах, на лугах и по краям дорог.

У растения нет стебля, оно образует розетку из листьев, цветочные стрелки и стержневой корень. Размножается семенами и вегетативно. Одно растение может дать более 2 тыс. семян. Дружные всходы они дают при заделке на глубину 0,5 см, сохраняются в почве более 11 лет, не теряя всхожести.

Семена подорожника, проходя через кишечник животного, остаются на 58% неповрежденными (А. И. Мальцев).

Щавель кислый (Rumex acetosa) принадлежит к семейству гречишных. Засоряет луга, пастбища, встречается по краям дорог, межам, полянам. Размножается семенами и вегетативно. Семена разносятся ветром, после созревания быстро всходят, не прорастают с глубины более 4 см.

В первый год жизни щавель дает стержневой корень и розетку листьев, на второй образует цветущий стебель, от корневой шейки которого отходят новые стебли.

Щавель, скошенный на лугах вместе с травами, снижает качество сена. Оно становится грубоватым, содержит много щавелевой кислоты. Листья щавеля кислого используют как столовую зелень.

Смолевка обыкновенная, хлопушка (Silene сиcubalus Wib.), относится к семейству гвоздичных. Засоряет главным образом яровые, клевер и залежи, дает до 8 тыс. семян, дружные всходы которых появляются с глубины 0,5 см. Корень у растения мощный, ветвистый, уходит в почву до 80 см и способен образовывать поросль.

Кистекорневые сорные растения имеют сравнительно короткий корень с большим количеством корешков в виде кисти. Размножаются они преимущественно семенами и могут давать поросль от отрезков верхней части корня. Наиболее распространенными сорняками в этой группе являются подорожник большой и лютик едкий.

Подорожник большой (Plantago major) принадлежит к семейству подорожниковых. Широко распространен в нечерноземной зоне возле дорог (не боится вытаптывания), в посевах многих сельскохозяйственных культур и садах.

Размножается семенами, которые попадают в почву при созревании. Они всходят с глубины не более 2—3 см. Подорожник своими плотными и прижатыми к почве розетками глушит культурные растения еще в начале их развития. Корневая система его состоит из кисти (пучка) тонких корней, расположенных на зачатке основного корня.

Лютик едкий (Ranunculus асег) семейства лютиковых. Растет на увлажненных лугах, пастбищах и реже в посевах. Размножается только семенами. Одно растение дает их в среднем не менее 1 тыс., всходы, которых лучше всего появляются с глубины 0,5 см. Корневая система лютика состоит из пучка и придаточных корней.

Дерновые сорные многолетники не имеют стержневого корня. У них сильно разрастаются надземные корни, образуя дернину. К этой группе растений относят щучку и белоус.

Щучка (луговик дернистый) (Deschampsia caespitosa) широко распространена в нечерноземной зоне. На лугах она образует мощную дернину. Стебель и листья у нее жесткие. Растение способствует образованию кочек, луг становится неровным, что затрудняет механизированную уборку трав и уход за лугом.

Белоус торчащий (Nardus stricta) относится к семейству злаковых. Распространен в нечерноземной зоне на лугах, пастбищах и опушках леса, особенно на почвах легких и малоплодородных. Способен образовать дернину, напоминающую дерн овсяницы овечьей.

Белоус относится к малопроизводительным луговым травам, а поэтому его наличие в травостое снижает качество корма.

Луковичные. К этой группе растений относят лук огородный (Allium aleraceum), чистец болотный (Stachys palustris) и др.

Лук огородный семейства луковичных распространен в лесной полосе, засоряет больше всего озимую рожь и реже другие культуры. У растения в соцветиях образуются луковички, которыми оно размножается. Луковички засоряют почву, и семена ржи; при размоле они придают неприятный запах лука муке и изделиям, из нее приготовленным.

В борьбе с этим видом лука большое значение имеет правильный севооборот с пропашными и бобовыми культурами.

Ползучие многолетники. У ползучих растений стебли стелются по земле, в узлах развиваются корни, образуются плети или усы. К этой группе сорняков относится лютик ползучий (Ranunculus repens) семейства лютиковых. Распространен повсюду в посевах, в огородах, садах и на лугах, но главным образом на влажных минеральных и торфяных почвах. Размножается семенами и вегетативно (отрезками плетей). Стебель стелющийся, в местах утолщения образуются корни и почки, которые дают новые растения.

Семена лютика лучше всего прорастают с глубины 0,5 см, при заделке их глубже 5 см не всходят. После прорастания семян образуются розетки листьев с мочковатыми корнями. В следующем году растение развивает стелющийся стебель, достигающий в длину более 60 см. Лютик развивается быстро и обильно. Он может покрыть поверхность почвы настолько густо, что вытесняет и глушит культурные растения, особенно овощные.

Лютик ядовит и снижает качество сена. К ползучим сорнякам относят также лапчатку гусиную (Potentilla anseriпа), будру плющевидную (Glechoma hederacea) и др.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Источник: agrofak.com